Web3.0的“變”與“常”:一項未竟的事業

發表於 2022-06-09 20:02 作者: SevenUp DAO

引言

大家好,今天我分享的題目是《Web3.0的“變”與“常”:一項未竟的事業》,這篇演講算是一個拋磚引玉,因爲我也只是一個Web3.0的初學者,僅僅依靠着自己的專業背景與讀過的幾本書談一談自己的思考,並不全面,如有不當之處,歡迎大家批評與指正。

在5月20號的EthShanghai峰會上,姚翔老師與幾位嘉賓圍繞着“人之境遇:Web3.0的塑與變”展开討論。那么,結合原語裏弄四月共讀的這四本書,我認爲Crypto與Web3.0當中還存在一些“不變”的因素,這是常爲人所忽略的。“變”的東西老生常談,譬如我們經常聽到“區塊鏈革命”、“Web3.0革命”的表述,當然我自己也認爲這的確是一場革命。不過,“革命”往往造成一種斷裂乃至對立的意識,造成“革命”具有不可質疑的正當性與合理性;因此,本文進一步引入“不變”的視角,因爲“不變”的東西會幫助我們“祛魅”,認識“變”的起源、動機與過程,在理解歷史的基礎上對Web3.0重新賦魅,更好地驅動Web3.0的發展。

有鑑於此,我首先將簡要介紹Web3.0的“變”,接着討論Web3.0“不變”的體現,最後結合Web1.0到Web2.0的滑坡,討論Web3.0作爲一項未竟的事業。

一、Web3.0的“變”:與傳統有別的替代性方案

何爲“革命”?

在此之前,我們先看一看什么是革命?在此,我引用1903年清末資產階級革命宣傳家鄒容暢銷海內外的《革命軍》中的表述來介紹“革命”的內涵:

“革命者,天演之公例也;革命者,世界之公理也;革命者,爭存爭亡過渡時代之要義也;革命者,順乎天而應乎人者也;革命者,去腐敗而存良善者也;革命者,由野蠻而進文明者也;革命者,除奴隸而爲主人者也。”

——1903年,鄒容《革命軍》

在《革命軍》一文中,鄒容表示自己曾熟讀盧梭的《社會契約論》、孟德斯鳩《論法的精神》、約翰·斯圖爾特·密爾《論自由》、托馬斯·卡萊爾《法國大革命史》與《美國獨立宣言》,故而其對“革命”的理解是基於英國光榮革命、美國獨立战爭與法國大革命的基礎之上的。

在鄒容對”革命“的定義中,可以發現革命是“進化論”(天演)思想的社會性延伸,它意味着推翻舊世界、建立新世界(新的要取代舊的),公平的要取代腐敗的,文明的要取代野蠻的,再看看“除奴隸而爲主人”這句話是有多么地熟悉,頗有一種“主權個人”的意涵,只是主客體發生了改變。因此,在啓蒙現代性的語境之下,如馬克思所言,“革命是世界歷史的火車頭”,它將一往無前、所向披靡、引領時代、永恆加速,“革命”帶來的“變”是割裂的與對立的,它一定要革過去的命,因爲過去被塑造爲“革命”的對立面。

Web3.0革命

至於Web3.0,作爲一場公認的“革命”,它的“變”或者說衆人眼中的“變”同樣塑造了一些對立面。譬如,

(1)比特幣是爲了應對中央銀行濫發貨幣引起的通貨膨脹,以及布雷頓森林體系所建立的美元霸權,從而超越與消解民族國家(Nation3),同時它還通過ECDSA算法解決了現代社會(信息社會/陌生人社會)的信任問題;

(2)比特幣之後,大家意識到價值是可以在萬維網上流動與轉移的,DeFi、NFT與GameFi的概念、協議與產品則完成了Web2.0無法完成的事業;

(3)零知識證明(ZK)等密碼學技術的日益成熟也爲隱私與信任問題提供了新的實驗空間;

(4)PoS質押挖礦、DeFi流動性挖礦、非對稱加密進一步發展出各種X to earn模式,它們展示了Web3.0是如何解決了Web2.0痛點的:將數據所有權還給用戶,並爲用戶賦能;

(5)DAO的出現挑战了傳統公司制度、實現了全球範圍內治理與協作,大大提高人類協同工作效率,The DAO、ConsitutionDAO等等DAO社會實驗不斷用全新的思維解決現代社會既有的治理困境;

(6)Metaverse將使人們有機會在賽博空間中達到前所未有的沉浸式體驗與人類社交範式的變革,享受着Crypto底層技術與治理帶來的種種便利……

無論如何,Web3.0確確實實是在革傳統金融、民族國家、公司制度、Web2.0、傳統生產關系的命,並且提出了革命後的替代性方案。技術進步與思維範式帶來的“變”肉眼可見,這也是Crypto與Web3.0迷人之處。我相信在場的各位對Web3.0的“變”比我理解得更加透徹,在此我也就不浪費時間贅述了。

二、起源即目標:Web3.0的“不變”

起源即目標。——卡爾·克勞斯(Karl Kraus,1874-1936)

何爲革命?——另一種解釋

讓我們同樣從“革命”說起,如前節所述,在啓蒙現代性(進步史觀)的指引下,“革命是世界歷史的火車頭”成爲一種普遍的共識。然而,筆者將介紹關於“革命”的一種新的歷史解釋與思考維度,這便是德國馬克思主義者、現代性批判者本雅明(Walter Benjamin)在《歷史哲學論綱(補遺)》中的表述:

“革命是火車上的乘客——也就是,人類——拉動緊急剎車的嘗試。”

本雅明認爲,現代性時間(啓蒙現代性的進步時間觀)借助數學和技術的擴張制造出“一種均質而空洞時間的進步概念”,現代世界(民族國家、資本主義、工業革命等等)正是在這種普遍、均質而空洞的時間中前進,而這個過程中不斷地拋棄與遺忘過去,使人類越來越遠離“起源”。“革命”的到來則是乘坐火車的人類緊急剎車的一次停頓,此時歷史將從自身內部延展向下(而非线性地前進)進入一種“彌賽亞時間”,彌賽亞是耶穌基督的另一種稱謂,彌賽亞的到來意味着烏托邦的到來、永恆的救贖與解放以及歷史的終結。

然而,在本雅明的哲學思想中,彌賽亞時間並不意味着歷史的終結,只是歷史將在彌賽亞時間中被延展成前史和後史,過去和未來的張力縮減至“當下”,它們相遇但並不重合,而彌賽亞時間作爲過去與未來之間的一個停頓,它停頓在“當下”,並使得過去與當下在這個時間內部相互滲透,從而“締結一種新的契約關系”。換言之,我們通過記憶將過去拉入當下的危機之中,由於過去在“現代”的忽視之下已成一堆碎片,而彌賽亞將修復過去,當“革命”的停頓將當下的要求寄托在“過去”之上時,也意味着“當下”釋放了“過去”的烏托邦。

長篇大論至此,實際上是在表達一個核心觀點,即現代世界無比地糟糕,因此會有革命的誕生,而革命則通過修復“起源”的記憶碎片作爲目標、理想與烏托邦,並調用過去與傳統的資源以應對現實世界中存在的種種危機。換言之,革命與過去緊密聯系。譬如,法國大革命、辛亥革命、共產革命之後,現代民族國家建設亟需確立自身的民族意識及其在國際關系中的國家主體性,其做法之一就是搜集與保護本國歷史上遺留下來的文物。譬如,法國大革命的指示:

這些必須用於教育的物品,其中有大量屬於被壓制的機構,值得祖國真正的朋友們關注。它們將在圖書館、博物館、櫥櫃和共和國擁有權利的收藏品中找到;在裝配我們所需的最必要的工具的工場中找到;在由藝術傑作裝飾的宮殿和寺廟中找到;在所有有紀念物的地方找到;最後,在所有地方,過去的教訓,強烈的印記,可以被我們的世紀所收集,它將知道如何用新的一頁把它們傳遞給後人的記憶[...]。

——1794年,《關於在共和國所有地區清點和保存所有可用於藝術、科學和教育的物品的指示》(藝術臨時委員會,國家公約公共教育委員會,共和國第二年)。

起源即目標:Web3.0的本體論

Web3.0革命同樣如此,並且也應當如此。想想我們在Web2.0時代遇到的危機:網絡極權、社會性死亡、隱私泄露……《碼書:編碼與解碼的战爭》、《計算機:一部歷史》、《黑客:計算機革命的英雄》與《編織萬維網》這四本書將帶領我們回到Web1.0之前與當時的時代,給我們展示Web3.0核心價值觀的早期起源,同時這也是Web3.0的目標。

(1)隱私(Privacy)

衆所周知,Taproot升級之前的比特幣具有僞匿名性,它不能完全保護隱私,因爲地址與交易全網可見,但是這並不代表比特幣核心开發者們沒有考慮到隱私的重要性。在最初的非確定性錢包的設計中,比特幣核心客戶端上的每筆交易都要換一個新的地址,每個地址只能允許一筆交易,這樣就可以防止追蹤,保護隱私。只是後來考慮到用戶使用便捷性,採用分層確定性錢包。2021年11月14日,一份始自2012年社區就有初步提案的BIP-0341(MAST、Schnorr籤名、Taproot)成功激活,實現比特幣誕生以來最好的隱私性。如阿劍所言,比特幣是有史以來真正的、最純粹的“密碼學貨幣”。在隱私問題上,我們同樣看到零知識證明(ZKP)、多方安全計算(MPC)、可信執行環境(TEE)、同態加密(HE)等解決方案,同時也有Mina、PlatON、Oasis Network、Phala Network、Mask Network、Nym等致力於隱私的項目。可以說,隱私在Crypto領域中是一個極爲重要的價值追求。

這種不變的追求深刻地植根於密碼學、計算機與萬維網的發展史中。在密碼學方面,對祕密進行加密古已有之,在此筆者將關注點聚焦在計算機誕生以後(信息時代)的密碼學應用。20世紀70年代,計算機的商業化應用對加密提出要求,IBM公司曾設計“魔王”(Lucifer)加密程序,此時發信人和收信人需要事先商量好加密鑰匙,以用於信息的加密和解密。但是密鑰傳輸問題並未解決。隨後,被稱爲第一位密碼朋克(cypher punk)的迪菲(Whitfield Diffie)、馬丁·黑爾曼(Martin EdwardHellman)與拉爾夫·默克爾(Ralph Merkle)爲解決密鑰傳輸問題提出了密鑰交換方案,而迪菲則進一步提出公鑰加密系統(非對稱加密);1977年,Ronald Rivest、Adi Shamir、Leonard Adleman共同提出RSA加密算法,真正實現了在不泄露私鑰(隱私)的情況下,雙方交換信息。不過,由於RSA加密需要強大的運算能力,到1980年代,只有政府、軍方和大型企業才有效能夠強的計算機來執行RSA。公鑰加密無法普及,產生的問題就是:發送電子郵件相當於在互聯網上裸奔,所有人都可以攔截我們的信息。然而,菲爾·齊瑪曼(Philip Zimmermann)指出了在現代社會中密碼學對於保護隱私的重要性:

密碼學一向是隱身幕後的科學,跟日常生活沒什么關聯。在歷史上,它一直在軍事和外交通訊中扮演了特殊的角色。可是在信息時代,密碼學牽涉到政治權力,牽涉到特別是政府和人民之間的權力關系。它關系到隱私權、言論自由、政治結社自由、新聞自由、免於不合理的搜查與圍捕的自由,不受幹擾的自由。

......

以往,政府若想侵犯一般公民的隱私,它必須費很多工夫去攔截、用蒸汽开啓、閱讀紙張信件,或是竊聽並可能抄錄電話上的對話。這就像用魚鉤和线來釣魚一樣,一次釣一尾。所幸對自由和民主而言,這種需要密集勞力的監視法無法大規模地實施。今日,電子郵件正逐漸取代傳統紙張信件,它很快就會變成大家寫信的標准模式,不再是什么新奇的事。電子郵件跟紙張信件不一樣,很容易攔截,掃描有興趣的關鍵詞。這種工作非常簡易,可以變成自動化且大規模的例行作業。這就像用流刺網捕魚一樣——不管是質或量,都更近似侵蝕民主體制的奧威爾式監控。

————齊瑪曼

因此,齊瑪曼認爲每個人都有權享受RSA所提供的隱私,於是發明了PGP(Pretty GoodPrivacy),使得非對稱RSA加密法和傳統的對稱加密法協力運作,並且通過PGP程序自動實現加密與解密,對用戶來說極爲友好高效。

談及網絡時代的隱私,無法脫離1993年《密碼朋克宣言》(A Cypherpunk’s Manifesto),該文开篇第一句就表示:

在電子時代,隱私(privacy)對於一個开放的社會是必要的。隱私不是祕密(secrecy)。隱私是一個人不想讓整個世界知道的事情,但祕密(secret)是一個人不想讓任何人知道的事情。隱私是有選擇地向世界展示自己的權力。

————Eric Hughes

密碼朋克們旨在通過密碼學與計算機編程來保護隱私,並且要求隱私成爲社會契約的一部分,這種純粹的價值追求影響了無數的Crypto與Web3.0的從業者們,譬如筆者所知道的就有Suji Yan、姚翔老師等等。萬維網誕生後,1994年,網景公司(Netscape)推出了HTTP協議的安全版——HTTPS,採用RSA對HTTP數據進行加密,保證了用戶在使用Web網頁時的安全。萬維網之父伯納斯-李同樣注重對個體隱私的保護,譬如針對網頁cookie對用戶數據的搜集,他認爲:

“如果一個網站沒有隱私權方針,那就應當用法律手段強制其制定一個默認的隱私權方針,以保護個人的權利。”

此後,W3C推動網站與用戶之間達成隱私權協議,盡管這還是信任網站和第三方機構的。最後,不得不提的是2002年开發的Tor洋蔥路由,它通過網橋以及對傳輸信息進行多層加密,實現對用戶隱私的保護。

綜上,從非對稱加密到密碼朋克宣言,再到Web1.0,我們看到從密碼學和技術上保護隱私是Web時代一種獨有的價值追求,計算機與萬維網的誕生埋下了Web3.0對於隱私追求的種子。

(2)去中心化(Decentralization):分權、存儲與協作

去中心化思想是Crypto與Web3.0的靈魂,是人類爲應對進入現代世界後所產生的種種中心化弊端的一種反動。但事實上,去中心化的思想早已在上個世紀下半葉就彌漫在計算機黑客們與萬維網設計者們的思想當中。尤其是20世紀60年代末至70年代以後,歐美資本主義世界出現巨大的社會危機。1930年代以後,歐美國家接受凱恩斯主義,實行國家資本主義,二战後,福利國家成爲战後資本主義的主要形態。高福利的背後是主權債務危機與寡頭政治,由此引發了風靡六十年代的民權運動、反主流運動、第二波女權主義運動等,藉以反抗社會不公。與此同時,美國對越南战爭的介入促進左翼思想的流行與反越战運動。換言之,六七十年代,西方社會青年對資本主義與民主政治產生懷疑,並提出挑战。

計算機黑客也不例外,當第一代MIT黑客(1950-60s)轉移到加州斯坦福大學時,第二代硬件黑客(1970s)开始將他們的政治思想融入計算機技術當中。譬如,斯坦福的黑客倫理對第一代互聯網——阿帕網(ARPANET)有着重要影響,他們認爲“這個網絡的價值觀是系統應該是分權的,並且應該鼓勵深入研究和促進信息的免費流動”。

值得一提的是李·費爾森斯坦(Lee Felsenstein),他是加州Community Memory小組的成員與先驅,深受《2100年大叛亂》、《陌生大陸的陌生人》的影響,並參與1968年前後的社會運動。他因越战等因素對計算機感到失望,希望運用計算機做些對社會有益的事情,進而從事政治與技術結合的研究。由於MIT時期的計算機只能爲高校、政府所控制,民衆接觸不到,信息的流通與共享只限於爲數不多的黑客之間。於是,在費爾森斯坦與利普金的合作下,加州第一個公用終端Community Memory(社區存儲器)誕生了。這是“一個通信系統,可方便人們相互溝通,無需屈從於第三方的判斷即可表達彼此之間的興趣”,旨在在一個分權治理的非官僚制度下加快信息的流動。費爾森斯坦將這台終端放在大街上,讓人們自由地連接,並將親自動手操作系統的黑客倫理帶到街頭。在他看來,“不僅要給予人們控制計算機的力量,還要賦予人們反抗政治壓迫的力量”。這還來自於一個理念,即“通過計算機終端以聞所未聞的效率將人與人聯系起來,並最終改變整個世界”。他們鼓勵使用現代的方法,可以把布告“貼”在計算機裏,那些最需要的人會迅速且准確地獲得這些信息。這種分權協作的思想不正是今天的DAO的思想嗎?

還是費爾森斯坦,通過街頭的Community Memory,他與馬什相識,兩人开始設想湯姆·斯威夫特終端(Tom Swift Terminal),這是第一台家用計算機Sol-20的前身。在這台終端的設計中,費爾森斯坦引進了一個用來保存字符的“存儲器”,他希望不再是由微處理器來控制整個系統,而是當終端也增加微處理器來執行類似計算機的功能時,這個功能強大的芯片也要連接到存儲器上。這是費爾森斯坦將其分權的政治思想運用到計算機技術中的體現。

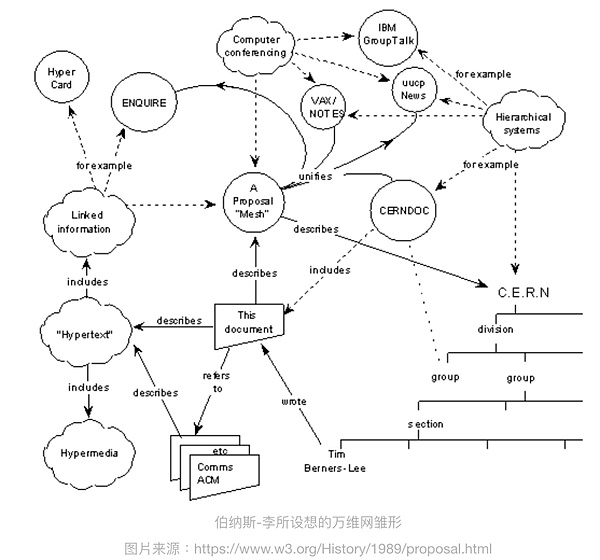

至於萬維網,我們看一看伯納斯-李的講述。在萬維網之前,他對超文本與超鏈接的設計思想是從Enquire程序开始的,這也是Web的起源。在他看來,歐洲原子能研究中心(CERN)的人員流動率高,依靠中心化數據庫的信息會不斷丟失,而這是當時世界其他地區的縮影。因此,設計一套超文本超鏈接系統,將能夠解決信息丟失的問題。同時,“它必須是完全分權式的。那是任何地方的一個新來者能夠开始使用它而又不必向任何其他人請求進入的唯一方法。”而每一個網絡節點都是平等的,“只要我沒有引入某種中心鏈接數據庫,就會恰當地權衡一切事物。沒有什么特殊的階段,也沒有特殊的鏈接。任何節點都能鏈接到其他任何節點。”

他進一步表達了“去中心化”與“开放性”之於萬維網的重要性:“我所設計的萬維網不應該有什么中心機構,使得人們必須去那裏‘注冊’一個新的服務器或是獲得對其內容的批准。任何人都能建立一個服務器,並把任何內容的東西放在它上面。從哲學上講,如果萬維網將是一種通用的資源,它必定能以一種無限制的方式增長。從技術上說,如果存在任何的中心控制點,它就很快會成爲限制萬維網發展的一種瓶頸,而萬維網也就不會成倍地增長。它的‘不受控制’是非常重要的。”在伯納斯-李的構想中,只有一種普遍的、去中心化的、分布式的、平等的設計本質,才能夠實現萬維網的全球化,這也是萬維網真正的原則。這當中已然蕴藏着信息的分布式存儲思想,並且由於節點的分布式特徵,而且任何人都可以將信息發布到萬維網上,任何人都可以向其他節點提出超鏈接的請求,實現了全球範圍內的資源共享與協作。正如伯納斯-李所言:“以一種網絡化的方式一起工作的本質是我們以群體的方式工作——2個人、20個人或2000萬人的群體。我們必須學會如何在萬維網上做到這一點。”

到了90年代末,伯納斯-李指出,“萬維網之所以能成功,就是因爲任何人都可以制作鏈接的能力使它能展現現實生活中的各種信息和關系。密碼學並不經常用於體現萬維網上的信任的原因是,還不存在一個萬維網式的分權式的基礎結構。”如果說Web1.0時代萬維網還不存在這樣的結構,那么Web3.0時代的區塊鏈技術與共識機制則創造了全新的分權式基礎結構。

凡此種種,在計算機黑客與萬維網的早期發展中已然出現。

(3)开放與共享

上一部分已經涉及到一部分开放與共享的實例,尤其是Web。在此,本文額外補充一下黑客倫理中有關开放與共享的部分:

“對計算機的訪問(以及任何可能幫助你認識我們這個世界的事物)應該是不受限制的、完全的。任何人都有動手嘗試的權利!”

在計算機黑客看來,“程序的最佳版本應該對所有人开放,每個人都可以自由地鑽研代碼並進行完善。”同時,所有的信息應該是可以自由獲取的,要促進這種信息的自由交流,最好的方法是擁有一個开放式系統,不要在黑客和信息或設備之間設置任何界限。

當然,除了以上幾個要點之外,Web1.0的起源中還有普遍性與通用性(包容與多元)、共識、自下而上、點對點網絡等等,這些目標都爲Web3.0所延續。

啓蒙運動

然而,這還不是終點,本文將進一步對Web3.0的“不變”做出更加具有長時段視野的考察。實際上,對“去中心化”與“隱私”等訴求反映着人類對於自由、平等與民主的永恆向往,而這源於現實世界實在是太過於糟糕。盡管Crypto與Web3.0延續着計算機與萬維網時代以來的起源與目標,但這一場“革命”不僅修復了被Web2.0所侵蝕的Web1.0時代的烏托邦理想,還是在修復啓蒙運動對於自由、平等與民主的記憶碎片。漫長的中世紀,人們從愚昧中逐步覺醒,經歷了文藝復興與宗教改革,啓蒙運動最終設想了一個理性王國,但隨着第一、二次工業革命與資本主義的發展,腐敗、暴政與战爭打破了人們的幻想,世界並沒有像啓蒙思想家們所設想的那么好。

這就是現代性的二律背反,人們希望通過科學與技術使生活更加美好,實現人的解放,但最終如馬克思·韋伯(Max Weber)所言,新教倫理與宗教禁欲主義精神的繼承者——啓蒙運動,“臉上的玫瑰色紅暈似乎也在無可挽回地漸漸褪去”。

每一次技術的變革似乎總被寄托全新的啓蒙使命,但在資本與極權的影響下,技術總會成爲束縛人類的新的牢籠與枷鎖。面對1960-70年代歐美世界的社會危機,計算機黑客們將計算機世界視爲一個可控的世界,一個烏托邦,一個可以實現自由、民主與平等的空間,可以用來改造社會的工具;在蘇聯解體、冷战結束與新自由主義觀念的塑造下,Web1.0的實踐者與參與者們同樣對萬維網寄予厚望,認爲這是一片“不受控制的”、自由的、民主的、平等的領域。面對Web2.0與傳統民族國家等種種問題,Web3.0依托區塊鏈技術再次吹響了自由、平等與民主的號角。這就是Web3.0的“不變”,與以往對當下危機的“反應”與“返祖”的事件相一致,Web3.0革命既是對現代性的批判,也是對現代性的再一次救贖!

三、Web3.0:一項未竟的事業

延續上述探討,本文已然揭示Web3.0承載着太多的使命,無論這是密碼學、計算機、黑客、Web1.0的初心,還是對啓蒙運動以來的人類對自由、平等與民主的向往,起源即目標,Web3.0都在進行着一項未竟的事業。

這項未竟的事業讓我們不得不去做一些反思,即Web1.0爲何會在20年的時間中出現Web2.0的滑坡?Web3.0能夠從中汲取什么樣的經驗教訓?我們有機會避免嗎?還是會落入現代性的陷阱,歷史再次循環?

群己權界:Web3.0的可持續發展

無論是Web1.0還是Web2.0時代,开放式系統的無門檻准入原則均遭遇強權的無邊界性與“不受控制”的衝擊,那么Web3.0如何調和二者之間的對抗?早在齊瑪曼因免費發布PGP而使公鑰加密系統RSA爲普通人使用時,FBI就以RSA爲敵對國家和恐怖分子提供隱私保障爲由對齊瑪曼提起訴訟,但最終因美國憲法第一修正案的言論自由與“代碼即是言論”判決而失敗。伯納斯-李在《編織萬維網》中就已經提出了Web原生價值在現實中所面臨的困境。

由於萬維網的去中心化與無門檻准入原則,色情、暴力等“某些有害和侵權的東西”出現在萬維網上,從而引起宗教界人士與家長們的反對,而政府往往採取強權與高壓行爲介入與禁止。進入Web2.0時代,政府運用科技對個體進行大規模、全方位地監控,棱鏡計劃,簡中區的刪帖、約談、封號、禁言、社會性死亡無一不是對個體隱私與自由的越界。它們拿出的應對方案是“如果你不做壞事,怕什么監控”,實質上是在利用技術自由主義的潛在威脅來實施技術極權主義與監控資本主義。毋庸置疑,政府權力的無邊界性與“不受控制”是Web1.0→Web2.0的重要因素。

盡管民權人士反對政府的肆意幹涉,而主張極致的技術自由主義,但他們仍然忽視了自由應當是有邊界的。《加密無政府主義者宣言》也曾清醒地認識到密碼學將爲暗殺、勒索市場、犯罪分子等社會之“惡”提供空間,但它並沒有提供解決方案,而是堅定地相信“這不會阻止加密無政府主義的蔓延”。然而,如果雙方持續處在兩個極端上,那么永遠都將無法達成共識。Web3.0一定會並且已經遭遇同樣的困境,當一切皆可無門檻准入並开放時,人性的惡往往也會越過“邊界”。譬如,2020年,孫宇晨收購Steemit之後的“賄賂攻擊”。

密爾的《論自由》提出了“不傷害”原則,即,“人們若要幹涉群體中任何個體的行動自由,無論幹涉出自個人還是出自集體,其唯一正當的目的乃是保障自我不受傷害。反過來說,違背其意志而不失正當地施之於文明社會任何成員的權力,唯一的目的也僅僅是防止其傷害他人。”用嚴復的翻譯來表述,“liberty”就是“群己權界”,在“不傷害”原則下,個體自由不能傷害他人或社會整體的利益,而社會整體同樣不得幹涉沒有傷害到他人和社會整體利益的行爲。因此,我們能否建立一種“共同的底线”,在政府、Web與個人之間達成一個最低限度的共識?換言之,網絡自由的底线與邊界能否由Web社區達成共識,而政府能否保障個體最基本的隱私自由權,甚至政府活動是否愿意在鏈上公开,而公民可以使用二次方投票等鏈上治理方式對政府行爲授權。

事實上,在Web3.0的獨立空間中,通過非對稱加密、共識機制與鏈上治理等等已然達成“私域自由、公域民主”的共同底线,但問題在於Web3.0未竟的事業是讓生活更加美好,而非僅僅停留在再一次只將它作爲逃避現實的烏托邦。從公民不服從的角度來看,統一而激進的行動是對強權與非正義性政府的合理反抗;然而,對社會義務的違背往往是公權肆意蔓延的道德合理性源頭。那么,在保持公民不服從的反抗意志時,Web3.0又該如何通過“Code is law”、DID、SBT等等實現一種社區監管與個體自律?

成也資本,敗也資本

在早期的黑客文化中,“知識產權”是最令計算機黑客們所鄙夷的,這一純粹的理想爲保羅·艾倫與比爾·蓋茨所打破,他們共同編寫的Altair BASIC軟件旨在用於商業目的。“軟件就是商業”,這是曾經的黑客肯·威廉姆斯思想轉型後的表述。事實上,資本的進入意味着計算機世俗化的开始,幾近宗教信仰式的黑客理想爲現實讓路。沒錯,資本主義對於計算機編程“專家”的需求已經將黑客拋棄,商業化運用迫不及待地要求公司“按時”發布“不太完美”的程序。出於資本主義與市場的競爭機制,對於“不太完美”的應對方案就是持續發布“更加完美”的程序。在Web1.0時代,這樣的競爭會帶來良性的結果。然而,加速時代的資本也塑造並利用了人們對於效率的追求,迫切地將“不完美的”程序投入到市場在Web2.0時代的體現就是逼迫所有人都必須使用中心化平台和雲服務器,它讓我們屈服於背後的資本與專制,Web1.0關於去中心化與隱私的基本要求讓位於資本主義。資本驅動了萬維網的普及與全面發展,但在資本的驅動下,Web2.0“內卷化”的表現就是爭奪用戶與流量,對於去中心化與隱私的技術理想也蒙上了時代的塵埃。

那么,Web3.0如何應對資本的問題?我們首先要肯定,在知識爆炸的時代,Web3.0改變了Web2.0讀、寫的局限,賦予用戶以個人主權,並且各種Fi可以將用戶行爲與貢獻貨幣化(monetize),前所未有地給所有人創造了一個程序公正的致富機會。同時,正是資本的力量促進了Crypto與Web3.0的擴圈,諸多傳統VC大踏步進入Web3.0,市場競爭無疑會促進行業往縱深處發展。但是,它的另一面就是,資本主導,資本終於無處不在,萬物皆可NFT化也意味着萬物皆可資本化。不妨停下來想一想,資本在Web1.0到Web2.0的滑坡中的影響。爲了大規模商業化運用,爲了效率,爲了“快”,是不是我們要再次放棄Web1.0與Web3.0的價值追求?常爲人們所批判的Solana中心化問題是否真的會走到最後,以太坊的PoS轉型能否維持V神對於安全與去中心化的追求?

再則,啓蒙運動以來,資本主義無情地剝奪人類的主體價值,Web3.0又該如何在資本與人之間尋求某種平衡?譬如,X to earn的設計哲學如何更突出X的價值,而非to earn,而經濟模型如何是一種可持續性的,以人爲本的?資本存在強烈的功利性,那么這份功利性應該如何限制?又或者,是否任何人類行爲都有必要成爲X呢?回過頭來看,它原本只是一場針對Web2.0的利益分配的革命,採用去中心化的方式將原本屬於用戶的權益還給用戶而已。

捍衛起源與目標:去中心化與隱私

延續上述思考,我們知道,爲了大規模商業化,一些公鏈項目爲了可擴展性與效率放棄去中心化;而目前的區塊鏈隱私項目同樣不溫不火,用戶似乎也不是特別關心隱私,可以說隱私賽道的從業者們在對抗着資本與流量。然而,隱私必將是Web3.0的終極目標之一,因爲“隱私是有選擇地向世界展示自己的權力”,其本質也是對個人數據主權的認可。資本與市場往往青睞那些熱錢湧動的賽道,但是沒有這些核心技術與價值觀的深耕者與堅守者,怎么會有今天的Web3.0迷人的敘事?

作爲一項未竟的事業,Web3.0究竟會走向何處,無人可知。但是,Web2.0時代存在的一些問題,總是Web3.0革命存在的合理性。所謂治史者,鑑於往事,有資於治道,希望本文所提煉出的一些批判性問題能夠給Web3.0的從業者們在BUIDL中一些啓發與思考。無論如何,這是加速主義的時代,萬維網的發展不過30年,雖然Web2.0滑了一跤,也造成了許多影響,但Crypto與Web3.0裹挾着Web1.0與啓蒙運動的理想與追求如狂潮般席卷而來。無論現實世界有多么地糟糕,歷史已經給出答案:總有人前赴後繼。盡管現實會讓我們對這些終極目標感到乏力,但我仍然要引用猶太教學者拉比·塔方(Rabbi Tarfon)在兩千年前說過的一句話:“完善整個世界並不是你的責任,但你也不能無視這項使命。”

參考文獻:

阿劍:《打浦路(Taproot)比你想的寬》,橙皮書,2021年10月。

(美)埃裏克·休斯(Eric Hughes):《密碼朋克宣言》,1993年3月9日。

(希)Andreas M. Antonopoulos著:《精通區塊鏈編程:加密貨幣原理、方法和應用开發》,郭理靖等譯,喬延宏等審校,北京:機械工業出版社,2021年8月。

(英)彼得·本特利(Peter J. Bentley)著:《計算機:一部歷史》,顧紋天譯,北京:電子工業出版社,2015年3月。

CryptoMonster:《X to Earn狂歡,真的萬物均可 to Earn嗎?》,DeFi之道,2022年4月。

(美)蒂莫西·梅(Timothy C. May):《加密無政府主義者宣言》,1992年11月。

(英)蒂姆·伯納斯-李(Tim Berners-Lee),馬克·菲謝蒂(Mark Fischetti)著:《編織萬維網:萬維網之父談萬維網的最初設計與最終命運》,張宇宏、蕭風譯,上海:上海譯文出版社,1999年12月。

James Dale Davidson, William Rees-Mogg著:《主權個人》,不懂經也叔的rust譯。

秦暉:《共同的底线》,南京:江蘇文藝出版社,2013年3月。

(英)西蒙·辛格(Simon Singh)著:《碼書:編碼與解碼的战爭》,劉燕芬譯,南昌:江西人民出版社,2018年3月。

(美)斯蒂芬·李維(Steven Levy)著:《黑客:計算機革命的英雄》,趙俐等譯,北京:機械工業出版社,2011年10月。

(德)瓦爾特·本雅明(Walter Benjamin):《歷史哲學論綱(補遺)》(1940年),王立秋譯。

姚翔:《比特幣的故事》,2022年6月5日。

(英)約翰·穆勒(John Mill)著:《論自由》,桂林:廣西師範大學出版社,2011年9月。

鄒容:《革命軍》,1903年。

標題:Web3.0的“變”與“常”:一項未竟的事業

地址:https://www.coinsdeep.com/article/3517.html

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播信息之目的,不構成任何投資建議,如有侵權行為,請第一時間聯絡我們修改或刪除,多謝。